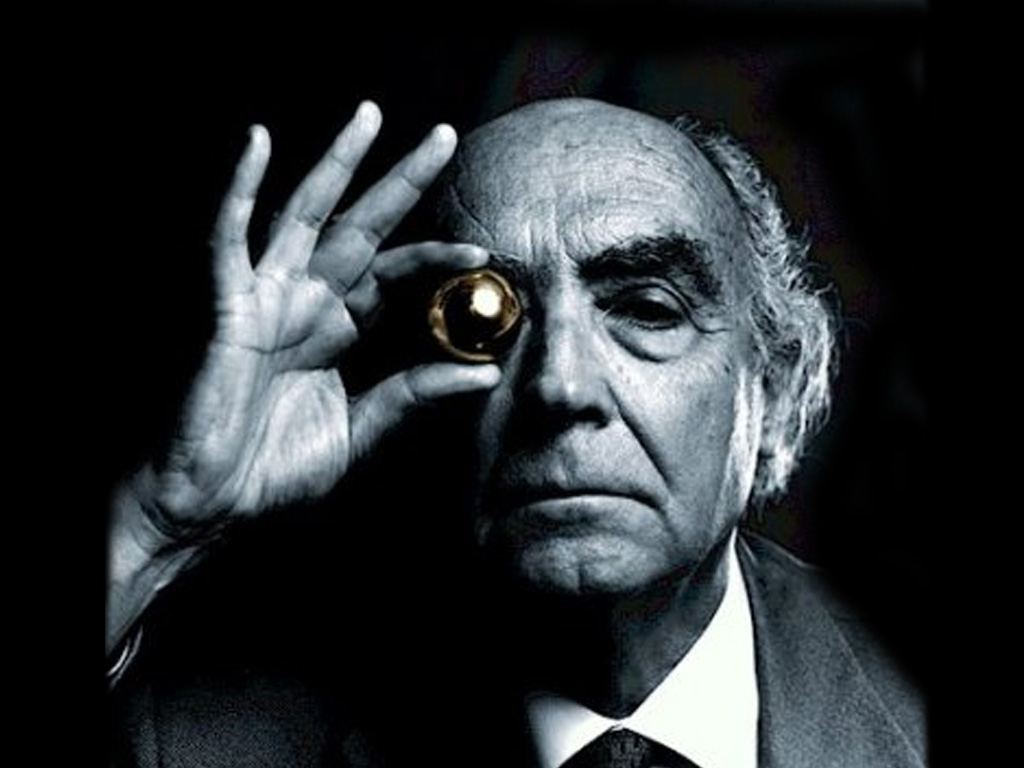

Quando lessi Cecità di José Saramago ne fui travolta. Il libro perfetto. Una scrittura densa ma agile, ricca e sferzante insieme. Agghiacciante e magnifica. Da brava serial-reader sistematica e compulsiva, dopo un simile, sublime choc, scelsi di affondare tra le pagine del Saggio sulla lucidità. E... come ve lo spiego? Avete presente la sensazione di rivalsa, il delirante orgoglio che vi ha colto quando la nazionale ha vinto i mondiali nonostante la testata di Zidane? Ah, non siete calciofili. D’accordo, allora immaginate Tom che riesce a fare a pezzetti Jerry, per una santa volta, o Paperino che si attrezza con una bambolina woodoo di Gastone, proiettandolo nel pianeta dell’eterna sfortuna, o che non rimanga altro che un’orribile poltiglia del lesto pennuto, sotto il macigno liberatore di Willy coyote. Ci siamo? Bene.

L’arroganza del potere è una prassi insopportabile, e Saramago ne era profondamente consapevole, suo malgrado.

Nella capitale innominata di un paese sconosciuto si tengono le elezioni amministrative. Oltre il 70% della popolazione lascia la scheda in bianco. Durante la seconda tornata di votazioni, imposta da governo e opposizione annichiliti, la percentuale sale di tredici punti.

Il governo si auto-esilia. La città, posta in stato d’assedio militare, viene battuta a caccia degli organizzatori della pericolosa insurrezione silente e, in particolare, di una donna. L’unica che, quattro anni prima, non perse la vista durante il periodo di cecità bianca (ecco il richiamo al capolavoro del ‘95) che pare stia cogliendo nuovamente gli abitanti della capitale.

Quando la democrazia esala l’ultimo respiro e il potere viene calcato sul volto delle persone come uno stivale sporco e logoro, ai cittadini non resta che smettere di guardare, per non farsi sopraffare dallo scoramento. E fare una scelta politica, proprio quando la politica del palazzo non ha più alcuna dignità esistenziale. Capite? La gente muore. Viene uccisa, eliminata, rimossa. La gente non deve pensare, non deve decidere, non deve fare scelte che non siano ampiamente previste, pilotate, gestibili. Il gregge deve rimanere tale! Non è che una pecora possa arrogarsi il diritto di mettersi su due zampe e andare in giro a chiacchierare.

Ebbene: di gioiosi ovini con le scatole piene, ne sono certa, qui e ora ce ne sono un bel po’. Quasi un terzo degli italiani non andrà a votare, al prossimo giro di boa. E poi ci sono “gli indecisi” (ah, che pessima categoria!), quelli che si ammaleranno, quelli che scorderanno di andare al seggio o smarriranno la tessera il giorno prima.

Quando si terranno le elezioni amministrative, anche io lascerò la mia scheda intonsa. Bianca. Glauca. Abbacinante. Farò parte del nuovo popolo dei biancosi, consapevoli o semplicemente distratti. Resisterò come posso, attendendo che i miei occhi siano inondati dalla luce. Una luce tanto chiara e forte da abbagliare. Ché sarà populista quanto vi pare, e facile, e noioso, ma è vero che i beceri “eletti” che ci ritroviamo sulla testa, rossi, bianchi, neri, verdi o stellati, sono tutti uguali. Certo, è vero: qualcuno fa più schifo di qualcun altro. Be’, a quell’altro dovremmo dare la medaglia?!

Che affondino nello stesso mefitico fango che producono.

Io metterò le scarpe buone, controllerò di avere i documenti nel portafogli, fumerò una sigaretta nel tragitto tra casa e seggio.

E poi canterò il mio inno al bianco. Come una sposa fiera che abbracci la propria umanità.